五臺山 聖地巡禮 法會 奉行記(5) - 상원사에서

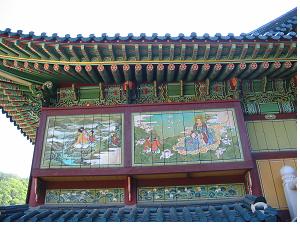

상원사에는 사진에서 보는 것과 같이 우선 큰법당 文殊殿이 아름다운 자태를 뽐내고 있습니다. 그리고 법당을 올라가는 계단 옆에 서있는 두 마리 고양이 石像이 보이고, ‘ㄱ’ 자로 꺾어진 부분에는 상원사라는 편액이 보입니다. 그 안쪽에는 탄허스님의 존영과 좌탈입망하신 상태의 한암스님의 존영을 모셨습니다.

한암스님께서 목숨을 걸고 상원사를 지켜내신 일화는 예전에 중학교 교과서에도 실렸었지요. 그만큼 한암스님의 올곧은 삶의 모습은 우리 국민 모두가 지향해야 할 정신적 좌표가 되었다는 것을 말하는 것이라 하겠습니다.

선우휘 선생은 이때의 實話를『상원사』라는 제목의 소설로 재구성해서 발표했습니다.

상관의 명령에 따라 상원사를 불태우러 온 김소위를 따라오라고 한 스님은 법당 한 가운데에 앉아 말씀합니다. “이제 불을 지르시오.” 그리고는 화가 나서 스님을 들어내고 불을 지르려는 김소위를 향해 나직하게 말씀하십니다.

“그대가 장군의 부하라면 나는 불제자 곧 부처님의 부하, 어찌 깨닫지 못할까, 그대가 장군의 명령을 따르듯이 나는 부처의 명령에 따라야 한다는 것을 ….”

결국 한암스님께 감복한 김소위는 “나는 사람을 태우라는 명령을 받지는 않았어!”하는 말로 명령에 따라 법당을 태우자는 부하들의 말을 제지하고는 법당 문짝만 뜯어내서 불을 지르고 떠나갑니다.

그런 일이 있고 나서 2년 뒤 김소위가 상원사를 찾아갔을 때 한암스님은 위독한 상태에서 좌이대사(座而待死) 중이셨는데, 이 사진은 한암스님이 입적하시자 좌이왕생한 모습을 김소위가 촬영하여 액자에 담아 상원사에 기증한 것이라고 선우휘 선생은 소설 말미에서 설명합니다.

(사진은 상원사 홈페이지에서 따왔습니다)

스님의 존영에 삼배의 예를 올리고 나왔습니다.

법당 뒤쪽 벽면에는 문수동자가 세조대왕의 등을 닦아주는 모습과, 寶川태자와 아우 孝明이 문수보살님 회상에서 수행하는 모습을 담은 벽화가 이 그림을 보는 이들이 금방 무슨 내용을 그린 것인지 알아볼 수 있도록 아주 사실적으로 그려져 있습니다.

앞마당에는 상원사 동종을 안치한 범종각이 있습니다. 안쪽으로는 청량선원이 있습니다. 문수동자상과 상원사 銅鐘에 관한 설명은 인터넷상에서도 많이 접할 수 있으므로 여기서는 생략합니다. 마찬가지로 궁금하신 분들께서는 천동 권중서님의 해설을 읽어주시기 바랍니다.

대신 상원사에서는 고양이 석상과 세조대왕, 그리고 한암선사와 고목나무의 이야기를 하고자 합니다.

잘 알려진 대로 세조대왕과 상원사와는 깊은 인연이 있습니다. 세조가 기도를 하러 상원사로 오는 도중 물에서 목욕을 하다가 문수동자를 친견하고 나서 고질이었던 피부병이 나았고, 상원사를 참배하려고 할 때 고양이가 나타나 왕의 옷소매를 물어 법당에 들어가지 못하게 한 덕분에 목숨을 건졌다는 일화 등이 그것입니다.

조선 7대왕 세조(1417∼1468)는 1452년(문종 2) 5월에 문종이 죽고 어린 단종이 즉위하니 이듬해 1453년(단종 1)10월에는 폭력으로 정권을 탈취하는 이른바 계유정난을 단행했습니다. 1455년 윤 6월에는 단종을 강박하여 왕위를 찬탈하고 이어서 1457년(세조 3) 6월에는 단종을 사육신의 모반사건에 관련이 있다는 이유로 노산군(魯山君)으로 강봉(降封)하여 강원도 영월에 유배시켰다가 이해 10월에 관원을 시켜 죽이게 했습니다.

세조는 전신에 종기가 돋고 고름이 나는 등 잘 낫지도 않고 견디기가 무척 힘든 피부병으로 무진 고생을 했다고 합니다.

피부병이 걸린 데는 그만한 이유가 있을 것입니다.

그런데 그 이유를 조카인 단종의 어머니이자 자신의 형수였던 현덕왕후에게서 찾습니다. 세조의 꿈속에 나타난 현덕왕후가 자신을 향해 침을 뱉은 다음부터 피부병이 생겼다고요.

그럴 수도 있을 겁니다.

어린 단종을 폐위시키고 왕위를 찬탈한 것만으로도 부족해서 관원을 시켜 죽였고, 자신의 아들 의경세자가 현덕왕후의 혼백에 시달리다 죽었으니 어찌 현덕왕후의 혼백에서 자유로울 수가 있었겠습니까? 그래도 지존의 체통이 있으니 이를 내색은 못하고 왕으로서 누릴 수 있는 온갖 호사를 다하는 것으로써 애써 잊으려 했을 터입니다. 그러니 비록 문란한 생활에서 얻은 병일지라도 현덕왕후에서 비롯되었다고 해도 결국 틀린 말은 아닐 것입니다.

그런데 조선팔도 명의라는 명의 명약이라는 명약을 다 동원해도 낫지 않던 병이 상원사 가는 길에서 만난 계곡물에 몸을 씻고 나서 말 그대로 씻은 듯이 나았다는 것은 말이 될 수가 없지요. 문수동자가 등을 밀어주니 병이 나았다는 것도 하나의 상징일 것입니다.

결국 부처님 앞에서 새로 태어난 것이지요.

다시 태어남은 꼭 죽었다가 살아나는 것을 의미하는 말이 아닙니다. 의사도 포기했던 사람이 기적처럼 살아났을 때 쓰는 말이기도 하지만, 마약중독․ 알콜중독․ 도박중독에서 빠져 나왔을 때도 다시 태어났다고 합니다. 또 스포츠 감독들이 큰 시합에서 역전승을 거두었을 때, 사업하는 사람이 부도를 맞고 회생했을 때, 고위공직자가 하루아침에 어떤 일에 연루되어 검찰의 조사를 받고는 무혐의 처분을 받았을 때도 다시 태어났다고 합니다. 그리고 견딜 수 없는 정신적 고통을 신앙에 의해 이겨냈을 때도 다시 태어났다는 말을 합니다.

고양이가 세조의 옷소매를 잡아당겨 목숨을 구해주었다는 것도 어쩌면 그런 신앙에 의한 다시 태어남을 상징하는 것이 아닐까 생각합니다.

월정사가 소유한 땅은 총면적 17,700,000평에 이른다고 합니다. 세조가 고양이를 잘 기르라는 의미에서 주었다는 묘전(猫田)이 그대로 내려온 것인지는 모르겠으나, 개인적으로는 불교에 의지했더라도 유교를 통치이념으로 삼은 국가에서 한 사찰에 많은 땅을 하사할 때는 그럴듯한 이야기로 포장된 명분이 필요하지 않았을까요?

새로 태어나는 사람은 무언가 나름대로의 깨달음을 얻게 됩니다.

세조는 어려서부터 영민했다고 알려져 있고 재위 기간 중에 줄곧 호불정책을 썼던 것을 보면 그는 그런 바탕이 충분했던 사람이라고 보아집니다.

세조가 상원사로 거동할 때는 즉위 12년인 1466년 3월이라고 합니다. 그리고 2년 후인 1468년에 승하했다고 합니다. 즉위 후 호불정책을 썼던 데서 알 수 있듯이 왕위를 찬탈하기 위해 저질렀던 많은 살육에서 비롯된 죄책감과 고통을 치유하기 위해 부처님께 매달렸던 그가 말년에 피부병으로 고생하면서 부처님께 지극정성으로 매달렸으리라는 것은 충분히 짐작이 갑니다.

한양에서 오대산까지, 나라님께서 대궐을 비워놓고 그 험하고 긴 길을 떠나는 것은 정말 큰 결심이 아닐 수 없었을 것입니다. 단순히 피부병을 고치려고 떠났다기보다는 부처님께 귀의하여 근본적으로 마음의 병을 치료하려고 했을 것입니다.

세조는 누구 앞에서도 하지 못할 마음속 깊은 이야기들을 부처님 앞에 고했을 터이며 그것은 진실한 참회로까지 이어졌을 것입니다. 문수동자가 나타났다고 하는 것은 그런 부처님의 감응을 상징한다고 보아야 할 것입니다.

그런데 그것도 쉬운 일은 아닐 터입니다.

우리가 사는 것은 그런 것 같습니다.

부처님께 매달릴 때 대개 이런 생각을 하는 것은 아닌지요?

“부처님! 이러이러한 일로 고통을 받고 있습니다.(혹은 이러이러한 일이 꼭 이루어지기를 바랍니다) 만일 이번 일만 잘되면 그다음엔 정말 바라는 게 없겠습니다.(혹은 이번 고통만 잘 넘길 수 있다면 다음부터는 꼭 부처님 일에 앞장서겠습니다.)” 그런데 그 일이 원만히 성취되고 나면 부처님 앞에 했던 약속은 다 잊어버리고 또 다른 것을 가지고 나타나는….

저 자신도 그런 범주에서 벗어나지는 못합니다만, 큰 병을 얻어 수술 후 살아난 사람이 “난 이제 욕심 같은 것 없습니다. 정말 덤으로 사는 인생이라 생각하고 살겠습니다.” 해놓고는 얼마 못가 또 그전의 습을 버리지 못하는 것을 여러 번 보았습니다.

문수동자와 고양이에 얽힌 이야기에서 세조의 그런 오롯한 정신을 발견하는 것입니다. 그러한 오롯한 정신을 자장율사와 한암대종사님, 그리고 오대산의 고목(枯木)에서 찾아봅니다.

자장율사는 계율을 지키기를 생명보다 더 소중히 하신 스님입니다. 그래서 ‘大師’라는 존칭어를 붙이지 않고 ‘律師’라는 존칭어를 붙인 것이지요. 왕이 자신의 제의를 받아들이지 않으면 죽이겠다며 엄포를 놓으며 간곡히 재상 자리를 맡아달라고 제의했어도 스님께서는 눈 하나 깜짝 않고 “계율을 지키어 단 하루를 살지언정 파계하여 오래 살고 싶지 않다.”는 한 말씀으로 단호히 거절하셨던 분입니다.

그런 정신은 한암대종사님께 이어집니다.

한암스님은 쉰이 되던 1925년 서울 봉은사 조실 스님으로 있다가 “차라리 천고에 자취를 감춘 학이 될지언정 三春에 말 잘하는 앵무새의 재주는 배우지 않겠노라”하면서 오대산으로 들어가셨다고 합니다.

그런 정신은 오대산 고목으로 이어집니다.

무비스님께서《書狀》을 강의하시는 가운데 ‘禪’의 七大精神을 설명하시면서 다섯 번째로 ‘枯高’에 대한 말씀을 해주셨던 것을 그대로 녹취한 것이 있어 그대로 옮겨 봅니다. 마침 상원사의 예를 드셨기에 이 자리에 잘 어울리는 법문이라고 생각합니다.

『‘枯’ 이것은 권위입니다. 저 높은 벼랑 위에 서있는 아주 깡마른 고목, 그 고목이 몇 백 년 몇 천 년이 되는지 모를 그러면서도 도대체 넘어지지 않고 가까이 가면 살을 벨 듯한 그런 날카로움도 있고 위엄도 있고, 오대산 비로봉에 가면 더러 몇 천 년 된 주목이 있습니다. 예전에 상원사에 있으면서 가을에는 몇 바퀴 도는데 그런 주목을 보면, 수천 년 된 주목이 이렇게 말라 있는데 가까이 갈 수가 없어요. 얼마나 거기에 위엄이 서려 있는지 그런 걸 느끼게 됩니다. 선도 고고함이 있어야 돼요. 선을 제대로 한 사람은 이게 있습니다. 호락호락하지 않아요. 호락호락할 턱이 있습니까? 돈이니 명예니 이런 데 호락호락하면 그것이 선이 아니지요. 고고함, 정말 멋진 의미 아닙니까?』

저는 고목을 스님처럼 보지를 못했습니다.

그러나 스님의 말씀을 듣고 보니 막연히 조금은 그런 생각을 가졌던 듯싶습니다. 지금 좌탈입망하신 한암스님의 사진과 고목 사진을 함께 보니 스님의 말씀을 이해하는 데 많은 도움이 되는 것 같습니다. 자장율사님의 정신, 한암대종사님의 정신과 고목의 정신이 수 천 년을 두고 이어져 내려오는 것을 생각해본 상원사였습니다.

이런 주제와는 약간 다른 말씀이지만, 한 가지만 더 덧붙이고자 합니다.

저는 이런 고목을 보면 ‘無常’을 떠올리곤 했습니다. 그런데 그런 것이 잘못된 것이라는 깨우침의 말씀을 들은 적이 있습니다. 그때 제게 그런 가르침을 주신 스님의 말씀을 그대로 인용해 봅니다. 이것도 공부이니까요.

“우리는 山寺에 가면 그 숲을 보거나 걸으면서 자연의 아름다움을 찬탄합니다. 그런데 잘 보십시오. 거기에는 키 작은 나무, 키가 큰 나무 혹은 수 백 년을 살아온 나무, 이제 갓 자라기 시작한 나무를 보고 또 가지가 잘려진 나무, 죽은 나무 등 갖가지의 나무를 봅니다. 자연의 아름다움은 이런 것들이 다 어울려 있기 때문에 느끼는 것입니다. 화려한 꽃이나 싱그럽게 피어나는 잎만 있다면 우리가 숲에서 느끼는 이런 아름다움을 느끼지 못할 것입니다.

이것이 만물이 살아가는 모습이자 자연의 이치입니다. 그런데 우리는 고목을 볼 때만 얼핏 무상을 생각합니다. 만물을 단편적으로 보기 때문에 생기는 것입니다. 잎이 나고 거기서 꽃이 피는 것도 다 무상한 이치입니다. 成住壞空

이 다 무상인 것입니다. 무상을 허무한 것, 공한 것으로 잘못 알고 있는 습이 쌓인 결과입니다. 우리 인생도 그렇지요. 죽음을 앞에 두고 무상을 느끼듯이 새로 태어나는 생명을 보면서도 무상을 느껴야 하는 것입니다. 諸行無常의 이치 하나만 제대로 깨달으면 부처님 법을 다 깨달았다고 말할 수 있습니다. 모든 것이 어우러졌을 때 비로소 거기 아름다움이 있습니다.”

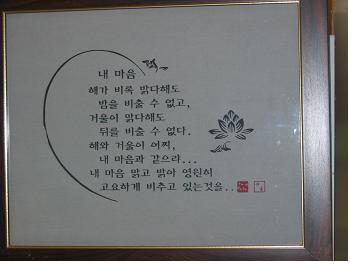

이상으로 상원사 이야기를 마감하면서 청량선다(淸凉禪茶)에서 만났던 “내 마음”이라는 글귀는 한 번 음미하고 싶어 사진으로 올려봅니다.

해와 거울보다 더 맑고 밝은 것이 내 마음이라는데,

지금 내 마음엔 무엇이 비추이고 있는가?

'우리 말·글·역사·문화' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] `광개토왕 비문 일제 변조` 사학자 이진희 별세 (0) | 2012.04.17 |

|---|---|

| [스크랩] ‘뿌리’, 왜 한글 창제를 미스터리로 몰고 가나 (0) | 2011.10.07 |

| [스크랩] 한암스님과 상원사의 보존 (0) | 2011.06.23 |

| '놀 토'는 '쉴 토'로… 바로잡을 우리말들 (0) | 2011.06.22 |

| [스크랩] “명성황후 시해는 日의 명백한 국가범죄” (0) | 2011.06.06 |